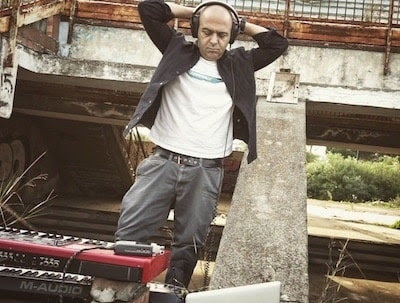

Il nome è ben noto: Pier Paolo Polcari, tastierista, compositore, produttore e docente di musica elettronica, è stato uno dei co-fondatori degli Almamegretta, contribuendo in modo determinante alla creazione di quel suono epocale che ha segnato la musica della città di Napoli. Ha vissuto tra Italia, Gran Bretagna e Giappone, maturando esperienze che lo hanno reso uno dei massimi fautori della commistione tra suoni organici e procedure compositive di musica elettronica, mappatore di suoni sul campo, creatore di paesaggi sonori in cui confluiscono ritmi urbani, di derivazione folklorici e sonorità ispirate alle diverse culture musicali del mondo. Da solista, ha pubblicato “Home P-Fi” (2004) e “Intraterrae” , ma è interminabile l’elenco degli artisti con cui ha collaborato come produttore artistico. Quello che ci spinge a incontrare il “globalista” Polcari non è tanto l’anniversario della pubblicazione di “Sanacore” degli Almamegretta (di cui quest’anno ricorre il trentennale), né l’imperante fenomeno della retromania musicale. Di lui abbiamo parlato di recente, in occasione del suo live “Napoli Spacca – Soundscapes City Performance”, elaborato insieme a Stuart Braithwaite. L’occasione attuale è invece la pubblicazione di “Procida Ritual Project: Misteri”, un album ispirato ai rituali della Settimana Santa sull’isola del Golfo di Napoli, pubblicato lo scorso dicembre. Quest’opera è stata parte di un più ampio progetto culturale legato al ruolo dell’isola di capitale della cultura. Naturalmente, conversando con Polcari non mancano i riferimenti all’esperienza con gli Almamegretta, alla pratica del field recording e a un pensiero dedicato alla recente scomparsa del Maestro Roberto De Simone.

“Procida Ritual Project” nasce da un'idea di Leonardo Scotto Di Monaco, antropologo e studioso dell'isola. Il progetto si concretizza nell'ambito delle celebrazioni di Procida Capitale della Cultura 2022, quando ci viene offerta l’opportunità di studiare, registrare e fotografare i rituali musicali dell’isola. Il nostro obiettivo era quello di tradurre queste tradizioni in musica inedita, eventi live e spazi laboratoriali, creando un progetto esteso e composito che potesse celebrare la ricchezza culturale di Procida. La musica che abbiamo composto è poi confluita nell’album “Misteri” pubblicato da Salgari Records.

Come ti sei approcciato alle celebrazioni rituali dell’isola? Lei hai vissute?

Le ho assolutamente vissute dal profondo, dapprima nella fase di “field recording” durante la quale abbiamo accumulato dati con una metodologia perlopiù di tipo antropologico e poi potendo mettere mano ai tanti frammenti, in fase compositiva. I racconti di Leonardo e la lettura di alcuni testi mi hanno dato la possibilità di comprendere meglio il materiale che stavamo maneggiando.

Proviamo a fissare un diario di bordo del progetto: operativamente cosa è successo?

Abbiamo iniziato il progetto fissando alcuni appuntamenti che coincidono con i riti sacri e pagani ancora attivi a Procida. Abbiamo quindi organizzato delle session di registrazione sul campo per catturare i suoni, le voci e i rumori caratteristici di questi eventi. Man mano che accumulavo materiale, componevo le musiche e le tracce in collaborazione con altri musicisti, utilizzando il materiale registrato come base per creare la trama elettronica e aggiungere strumenti organici. Il nostro approccio compositivo si basava sul modello dei “layers”, classico della musica elettronica, anche se in alcuni casi sono emerse vere e proprie “song”. Il nostro primo obiettivo era quello di creare tracce da eseguire live durante gli eventi del progetto, e infatti abbiamo tenuto alcuni concerti durante l’anno delle celebrazioni. Inoltre, abbiamo organizzato degli appuntamenti fissi con gli spazi laboratoriali, dove spiegavamo il nostro lavoro e provavamo a produrre qualcosa insieme ai partecipanti, alcuni dei quali erano musicisti. Una delle tracce del disco, “R Catene”, è nata proprio da uno di questi laboratori.

Facendo un salto nel tempo: anche “Sanacore”, di cui si celebra il trentennale, partì da Procida.

Si, con gli Almamegretta cercavamo un posto tranquillo dove montare il nostro studio mobile per poterci concentrare sulla scrittura e la produzione dell’album. Fu un periodo molto bello e prolifico che trascorremmo insieme in un luogo bellissimo. Sono passati trent’anni, anche l’isola era molto diversa da ora.

Riannodiamo il nastro del rapporto con il folk più sperimentale: l’incontro tra Almamegretta e Carnascialia nel 1995: cosa ha portato?

Fu un incontro voluto principalmente da Gennaro (il batterista degli Alma), essendo lui di una generazione precedente alla nostra conosceva a menadito il percorso dei Carnascialia e del Canzoniere del Lazio. Ne venne fuori uno spettacolo che replicammo alcune volte quell’estate. L’incontro artistico tra le nostre due realtà, concettualmente affini ma stilisticamente diverse, fu estremamente naturale e produsse materiale molto interessante. Per me, fu un’occasione preziosa per incontrare musicisti straordinari come Pasquale Minieri, Mauro Pagani insieme a tutti gli altri, che mi insegnarono molto e mi arricchirono artisticamente.

In che rapporto è la tua scrittura da solista di oggi con l’esperienza compositiva di Almamegretta?

La mia carriera di compositore professionista è iniziata grazie agli Almamegretta, che sono stati per me una palestra fondamentale. Gli studi che ho fatto negli anni, i miei maestri e le numerose collaborazioni con grandi artisti hanno contribuito a plasmare il mio stile. Ogni volta che compongo nuova musica, mi rendo conto di attingere a tutta la mia esperienza e di fare tesoro della mia lunga storia musicale.

Come è stato questo ritorno in tour degli Almamegretta?

Certamente è stato emozionante. Ritrovarsi ancora una volta con quella che ritengo essere la mia famiglia, nell’atmosfera dei club che ti permettono di stabilire un contatto così diretto con il pubblico, e soprattutto celebrare un album come “Sanacore” che è stato così importante per noi, è stata senza dubbio un’esperienza forte e non vedo l’ora di ricominciare con i concerti estivi.

È possibile oggi essere artisti napoletani senza ricadere nell’oleografia? Mi riferisco anche a quella “neo-napoletana”, legata alla sovraesposizione turistica e a una rappresentazione spesso stereotipata della città.

La cultura e la storia musicale della nostra città rappresentano una responsabilità importante, a volte anche pesante. Ci si trova a viaggiare sulle spalle di un gigante, e questo può essere sia un onore che un fardello. Credo che la chiave sia attingere ispirazione dai grandi Maestri, e penso ovviamente come esempio a Roberto De Simone, che ci ha lasciato in questi giorni, senza lasciarsi sopraffare dalla storia millenaria della nostra città. È fondamentale mantenere un orizzonte ampio e non limitarsi a una visione “napolicentrica”. È impossibile considerare Napoli una città come tutte le altre, ma questo concetto deve essere sempre considerato con estrema lucidità senza lasciarsi fagocitare. In ogni caso, la mia ricerca sonora diciamo “territoriale” si è sempre riferita a tutto il Mediterraneo, alla musica latina in generale, alla musica africana, quindi non credo di aver mai rischiato derive oleografiche più di tanto.

A proposito di una Napoli di respiro internazionale non ripiegata su sé stessa, come ha accennato prima, ci ha lasciati il Maestro De Simone, imprescindibile faro culturale e musicale.

De Simone è stato un grandissimo studioso oltre che grandissimo compositore; è stato un guida per diverse generazioni di musicisti napoletani o comunque musicisti che si occupavano di un recupero non pedissequo della tradizione, ma che volesse essere critico. Parliamo di un compositore con un enorme bagaglio di conoscenze che non si è mai limitato a una riproposizione, a una riscoperta della musica tradizionale tout court ma con approccio critico, e con approccio critico, intendo attivo e propositivo, per ridare nuova vita a queste cose. Questo fa la differenza. Difficile aggiungere altro a quanto già detto da altri: una mente decisiva per la cultura di questa città. Ci ha aiutato tanto l’ascolto delle sue cose, come Almamegretta abbiamo attinto a piene mani dal suo repertorio anche riguardo al suo lavoro di field recording, di registrazione di canti tramandati per via orale messi sotto forma di disco. Noi li abbiamo saccheggiati come Almamegretta, sono stati fonte di ispirazioni. Deve essere onorato sempre, per quello che ha dato alla musica e alla cultura di questa città, e non solo, alla cultura di questo Paese.

In Occidente, nella gerarchia dei sensi, l’ascolto è subordinato alla vista: come si può restituire la polisemicità di un rituale affidandosi unicamente alla dimensione sonora? Nel momento in cui si raccolgono suoni sul terreno, si rischia infatti di ridurre l’esperienza all’aspetto puramente sonico, escludendo altri elementi sensoriali che contribuiscono alla complessità dell’azione rituale. Come si può allora cercare di riprodurre questa molteplicità percettiva?

Nell’ambito di un lavoro ampio come quello dedicato a Procida o come in altri progetti simili che ho seguito o che sto seguendo il team di lavoro deve necessariamente ampliarsi ed è importante saper delegare con attenzione e fiducia i diversi aspetti che compongono la multi-sensorialità di un’opera. Si prova a progettare differenti chiavi di lettura e sfruttare tutti i media possibili per stabilire un contatto il più profondo possibile con l’audience. La musica, le componenti testuali vengono così affiancate di volta in volta ad altre forme di arte, per raccontare, e per entrare in relazione col pubblico in maniera emozionale. In ogni caso un evento così materico come può essere un Rito sacro/pagano può mantenere la propria corporeità anche attraverso una restituzione esclusivamente sonora, ne è un esempio l’Archivio di Registrazioni che è venuto fuori dal lavoro fatto a Procida e che proveremo a rendere disponibile a breve.

Nel disco c’è una dedica iniziale a Marcello Colasurdo, la cui voce illumina il brano d’apertura.

Marcello era ed è parte fondante della cultura popolare della nostra regione. Lo consideriamo una figura imprescindibile. L’intero album è dedicato a lui.

Oltre al periodo della Settimana Santa, manifesti un interesse più allargato alla ritualità tradizionale dell’isola.

Si, abbiamo dedicato un capitolo del progetto al “Menerio”, che è un rituale pagano ancora esistente sull’isola di Procida. Si annunciava l’inizio della primavera e quindi del raccolto accendendo un grande falò propiziatorio nella zona della Chiaiolella.

Accennavi prima ad alcun dei tuoi compagni in questa produzione come lo studioso Leonardo Scotto di Monaco. Poi ci sono Marzouk Mejri e Daniele Ubik. Come è stato costruito il loro contributo?

Leonardo, come ho già detto, è stato il promotore del progetto e ha curato tutta la ricerca storica. Per lo sviluppo della parte musicale cercavo interpreti che potessero tradurre al meglio le atmosfere che avevo in mente. Ubjk e Marzouk mi sono sembrati subito perfetti, poi si tratta di multistrumentisti con una grande versatilità, con il primo ho lavorato tanto in fase compositiva e abbiamo co-firmato gran parte dei brani, con il secondo avevo lavorato in passato ed ero certo potesse contribuire in maniera proficua, cosa che poi, a mio avviso, è accaduta.

Si, ci siamo divertiti ad immaginarci il particolarissimo e iconico suono di questa tromba (che viene suonata solo nel giorno della processione pasquale) in un ambito “dub”. Ne è venuta fuori una traccia fortemente evocativa e che risulta di grande impatto anche durante i concerti.

Il rapporto tra suoni e spazi è parte del tuo progetto “Napoli Spacca’”. In che relazione è questa tua ricerca con questo progetto procidano?

“Napoli Spacca” è un bellissimo progetto che porto avanti insieme a Stuart Braithwaite, chitarrista dei Mogwai. Proviamo a creare dei paesaggi sonori partendo da suoni randomicamente raccolti e che arrivino dalla città. Anche in questo caso c’è un massiccio e decisivo utilizzo di “field recording” non tanto per catalogare ed archiviare il suono di particolari eventi, quanto per restituire uno spaccato di come possa “suonare” una metropoli come Napoli oggi. Ne viene fuori un quadro contraddittorio e “impuro” quindi a mio avviso particolarmente interessante che usiamo come soundscape sul quale costruire le nostre composizioni.

“Procida Ritual Project: Misteri” è un concerto?

PRP è un concerto che abbiamo già presentato in diversi interessanti contesti e crediamo possa assolutamente continuare ad esserlo anche in futuro. Sul palco ci siamo noi tre che abbiamo suonato nel disco, supportati da un bellissimo commento video a cura di Francesco La Muro.

Quali sono i prossimi orizzonti nelle produzioni musicali di Pier Paolo Polcari?

Ho un mio terzo album da solista in uscita a giugno. Il titolo sarà “I will try to imitate the birds” e uscirà in tutto il mondo per l’etichetta Hell Yeah Records

Procida Ritual Project – Misteri (Salgari Records, 2024)

I rituali della Settimana Santa che si svolgono sull’isola di Procida raggiungono il loro momento più intenso ed emozionante nella processione del Venerdì Santo. All’alba, dalla Chiesa di San Michele, a Terra Murata, e al suono della tromba – intervallato da tre colpi di tamburo – prendono avvio i “Misteri”: rappresentazioni iconiche costruite dagli abitanti dell’isola, ispirate a episodi evangelici e alla Passione di Cristo. Un corteo processionale di uomini incappucciati, vestiti di bianco con una mantellina azzurra – i “fratieddi”, confratelli della Congrega dei Turchini – si snoda fino alla marina dell’isola. A chiudere il corteo sono il Cristo morto e la Mater Dolorosa, accompagnati da donne e bambini vestiti a lutto. Si tratta di una tipologia rituale che prevede l’impiego di strumenti come tromba e tamburo, nonché di altri elementi dalla spiccata teatralità barocca, le cui caratteristiche rimandano alle cerimonie spagnole da cui deriverebbero, importate a Napoli nel XVI secolo, come osservato da Roberto De Simone nel suo celebre “Chi è devoto”.

Il compositore Pier Paolo Polcari, con il contributo dell’artista e studioso di tradizioni locali Leonardo Scotto di Monaco e dei musicisti Daniele Ubik (sax e percussioni) e Marzouk Mejri (flauti, voci e percussioni), ha maturato “Misteri”, un disco pubblicato dall’etichetta Salgari, rilasciato sia in formato digitale sia in vinile, nell’ambito del più ampio “Procida Ritual Project”, ideato nel 2022 in occasione della nomina di Procida a Capitale Italiana della Cultura.

Notevole l’artwork del disco, curato da Federico Spini, che ha rielaborato materiale fotografico di Roberta Riccio: vi sono ritratti i “Turchini” durante la processione del Venerdì Santo.

Non nuovo a partiture che rielaborano in chiave elettronica suoni raccolti sul campo, Polcari si immerge nei suoni, nelle azioni rituali e nei racconti, per poi restituirli in modo creativo in un flusso sonoro che rappresenta tanto un’affermazione culturale quanto una sfida ai canoni espressivi, integrando pratiche musicali diverse. “Proteggere” il passato proiettandolo nel futuro, preservare l’identità favorendo il dialogo tra generazioni e, soprattutto, salvaguardare dal rischio di estinzione l’enorme patrimonio culturale immateriale dell’isola: “Non è l’idea romantica e visionaria di un’isola ancorata alle proprie radici, ma un percorso consapevole, pensato per ridare nuova vita ai suoni rituali della comunità procidana. Tradizione è una parola fondamentale per comprendere appieno uno dei progetti musicali più significativi dell’intero programma di Procida Capitale della Cultura 2022. Un viaggio poliedrico e multiforme, che tiene insieme note e parole, suoni e ricerca”, si legge nelle note di presentazione del lavoro.

“Regina de lu cielo” apre questa trasfigurazione elettronico-acustica della religiosità procidana. Richiamando il canto devozionale dedicato alla Madonna, flauti, sax e tamburi (Marzouk Mejri e Daniele Ubik), su base digitale, tessono trame sonore che si spingono verso il Sud del Mediterraneo. Il culto della Madonna delle Grazie è uno dei più sentiti e antichi dell’isola. In “Menerio”, ispirato al rituale del fuoco, in cui un enorme falò cerimoniale propiziatorio è acceso sulla spiaggia della Chiaiolella in prossimità della festa di San Giuseppe, si fondono un sax solitario, voce araba, ritmi e tappeti digitali. “Golfo”, invece, è un’iterazione digitale che si intreccia con l’annuncio dell’arrivo del traghetto. “Terra Murata”, dedicato alla parte collinare da cui prende avvio la processione, conflagra in una sintesi di massicce dosi di dub e sprazzi liberi e aperti di umore jazz. “Ritual” è il brano più strutturato dell’album, con le sue sequenze devozionali, i canti dedicati alla Madonna delle Grazie e un profilo melodico che si sviluppa su una solida scansione ritmica. I Rosari rivestono una centralità nella devozione dell’isola: basti pensare a quello intonato dalle donne, tradizionalmente, tra il 2 luglio e il 2 agosto, di particolare interesse sia dal punto di vista musicale in cui si trapelano influssi colti sia del testo in dialetto (“Maronna di la Grazia/ chi mmrazza porti grazia/ nni Vui vegnu pi grazia/ riggina fammi grazia”), oppure al Rosario un tempo cantato nella già menzionata Chiesa di San Michele a Terra Murata. Proseguendo nell’ascolto della tracklist, “Tromba bandita” riprende l’iconico suono della tromba che “chiama” la processione, trasportandolo in un’ambientazione dub. Il brano successivo, “R catene”, riporta al rituale augurale del fuoco. La narrazione prosegue con le suggestioni delle litanie corali collettive di “Vi adoro”, che sfociano in un groove danzante, cuore pulsante dell’opera, per poi avvolgere l’ascoltatore nel finale e condurlo alla conclusione.

Attraverso “Misteri”, la tradizione rituale procidana – ancora vitale – diventa impulso generativo per una rielaborazione artistica che si configura come un dialogo dinamico tra memoria collettiva e sperimentazione estetica. open.spotify.com

Ciro De Rosa