Il pomeriggio di Mercoledì 27 Novembre, online, è stato moderato da Lorenzo Micheli Simone Faraci (Tempo Reale) ha raccontato il progetto “Silenzio si urla!” che ha proposto nel corso degli anni un incontro con insegnanti e tre incontri in modalità laboratoriale con alunni di 73 classi in 22 scuole primarie di Firenze focalizzati sull’ascolto attivo e le ecologie sonore, partendo dal binomio “silenzio-urlo”. Il progetto propone pratiche che prestano attenzione al corpo alla voce e all’improvvisazione. Perla Giagnoni (Proteo Fare Sapere Prato-Pistoia) ha presentato il percorso di formazione in servizio “Sonosfera” che propone attività rivolte ai bambini nella fascia 0-6 anni, comprendendo anche la costruzione di strumenti musicali con materiali riciclati, che sono poi diventati protagonisti della sonorizzazione di fiabe lette ad alta voce. E. Piras – G. Rubino (Esagramma) – V. Corvino – S. Lelii – M. Tassone – L. Di Timoteo – V. Fava – E. Benedetto hanno condiviso il loro lavoro di rete “Ascolto, immagino, creo. Rilettura di “A Sound Education”. 100 Exercises in Listening and Sound-Making” di Murray Schafer, un invito a rinnovare il desiderio del suono. Gabriele Rubino è entrato nel merito dell’uso di piattaforme DAW (Digital Audio workstation) e collaborative (es. Bandlab.com, Soundtrap.com, Badonthecloud.indire.it). In seguito, Francis Sosta, in sintonia con Donna Haraway, ha inquadrato come pedagogia critica il suo lavoro con gruppi interessati a “Listening Practices”, pratiche di ascolto collettivo per esplorare intersezioni fra fare arte e attivismo. Residenza “Music for the not yet” come risignificazione del presente, ispirata dall’ascolto femminista (Sara Ahmed). Pinotti, della Scuola di musica di Fossombrone, ha raccontato “Esploratori dell’invisibile”, percorso di formazione per insegnanti STEM. Successivamente, Simona Scolletta e Stefania Di Blasi hanno proposto “Il gioco creativo nell’esplorazione e nella rielaborazione della fonosfera” con una collaudata modalità che prevede l’uso di carte illustrate in cui didascali, icona e simbolo servono da stimolo per improvvisare e inventare storie. Gaia Zappi, Francesco Michi e Anton Roca hanno poi presentato “La scuola del Belsentire: la pratica del Belsentire nella formazione del cittadino nuovo”. Nella mattinata Giovedì 28 Novembre il convegno si è svolto nella sede dell’Università di Firenze a Prato. Marco Andreotti con “Delta Sound” ha portato un dettagliato studio del paesaggio sonoro del territorio intorno a Rovigo. L’Istituto Niccolini Palli ha presentato “Musica e Popoli educational: Livorno paesaggio sonoro”. Alle 10.35 Alice Ruggiero ha proposto “Zilì (l’

onomatopea del verso della capra), Azione poetica per bambini che iniziano ad arrampicarsi e adulti-montagne”, basata su una personale esperienza di ‘pastora’ in diverse parti d’Europa che poi si concretizza con una azione didattica 0-6 associata ad una suggestiva performance coreutica. Clarissa Romani ha presentato il risultato di una sua ricerca su un tema scottante e più volte trattato durante il convegno da diverse angolature: “Coltivare il silenzio”. Lorenzo Binotti ha continuato con “Esploratori dell’invisibile – Musica e poesia nella steam education”. In seguito, Rossana Scalia ha parlato di un’esperienza con suoi studenti della fascia superiore “Il valore e il ruolo del sonoro nel movimento futurista”. Anche quello del paesaggio sonoro nella letteratura è stato un tema che ha sfiorato diverse relazioni e qui trattato con passione e competenza. Nel pomeriggio, Alessandro Olla ha raccontato esperienze con la multimodalità votate al coinvolgimento danzatori in contesti sia urbani (Barcellona), sia rurali (Rebeccu in Sardegna). Sara Lanzillotta, Valentina Baldi, Barbara Zuccaro hanno ripercorso il progetto realizzato a Prato “Come gli alberi” coinvolgendo l’orchestra Gli Acchiappasuoni con bambini dai 6 ai 9 anni, con una composizione che ripercorre in tre tappe la vita dell’albero, aiuti anche dalle proiezioni di immagini di alberi presenti nel territorio. Paolo Scatena ha presentato “Radio Saffi”, sui misteri e le leggende di Siena, a partire dal gioco “suona le fonti”, con raccolta di filastrocche e poesie che parlano di acqua e che hanno suscitato la composizione di un rap. A partire dalla Guida magica di Siena, e quindi dalle leggende narrate dai nonni, sono state ricostruite le scenografie visive e sonore pertinenti. Francesco Stumpo ha presentato “Le capre, il professor, i bimbi, il pastor: un chiasmo possibile?” a partire dalla parafrasi dell’ariostesco famoso chiasmo, ha riportato come l’esperienza del pastore con il gregge possa essere recuperata pedagogicamente dall’insegnante con la classe attraverso l’uso creativo dei campanacci. Si è svolta una tavola rotonda. Edoardo Benucci ha presentato il progetto “Caleidoscopio sonoro”, con riferimento all’abbinamento fra paesaggio sonori e improvvisazione con ensemble (ispirata dalle pratiche di Conduction ideate da Butch Morris), e alla definizione di Rosalba Deriu di competenza musicale comprensiva della dimensione improvvisativa. Antonio Contarino ha raccontato la sua tesi magistrale “Un anno a Nicolosi (Catania)”, evidenziando il ruolo del diario di bordo e dei processi di riflessività nel mestiere del maestro in un istituto comprensivo. È stata sonorizzata l’eruzione dell’Etna, i suoni legati alle vigne e quelli delle campane, viste e ascoltate dagli abitanti di Nicolosi, descritte da Verga ne “L’agonia di un villaggio” (da “Vagabondaggio”). Maria Teresa Dal Moro, “Musica e acqua” facendo interagire estetica, etica e ecologia incoraggiando ascolto di sé e del mondo a partire dalla vita intrauterina e dai canti dei cetacei, messi in relazione con le composizioni Water Music (2004) di Tan Dun che hanno ispirato brani liberamente improvvisati dagli

studenti a partire dalle emozioni suscitate dall’ascolto per poi produrre lavori sull’inquinamento dei mari in relazione all’obiettivo 14 dell’Agenda 2030. Sara Lanzillotta ha presentato “Il viaggio: esplorazione e ricerca di impasti sonori evocativi”, un efficace esempio di colonna sonora e diario di bordo realizzato da un bambino che ha così descritto il suo viaggio fino alla cascata delle Marmore con l’uso di voce, suoni ambientali e prodotti da strumenti musicali e quotidiofoni. Gli alunni sono stati incoraggiati a partire dalla metafora del viaggio per creare paesaggi sonori fantastici. Irene Natola ha raccontato “La danza degli elementi”, attività ispirata dalla pratica giapponese del teatro Kimiscibai che ha prodotto una serie di narrazioni raccolte in un ebook. La giornata di Venerdì 29 Novembre è stata aperta da due contributi in inglese. Il primo intervento ha avuto come protagonista la compositrice Elissa Goodrich (States of Play) di Melbour con un intervento intitolato “Upending the Rainstick”in cui ha presentato il progetto “Gene Tree: Listen, Now, Again” sulle affinità fra artisti e scienziati (che coordina insieme a Angela Syme), cominciando col riconoscere di parlare da una terra che è stata rubata alle popolazioni aborigene. La domanda di ricerca è: in che modo artisti e musicisti capiscono la scienza? Un primo concetto chiave - per le prospettive evoluzioniste - è quello di “variazione” (e di permutazione). Un secondo concetto chiave è quello di “ritmo”, aspetto che permea la matematica ed è rintracciabile negli spartiti “grafici” di compositori contemporanei. Nella didattica con i bambini, il progetto ha prodotto l’idea di tradurre in ritmo l’evoluzione delle talpe (moth) dopo la rivoluzione industriale, giocare con il DNA, ascoltare il proprio corpo e l’ambiente circostante. Il seguente intervento ha raccontato un percorso realizzato a Parigi al Centre Pompidou, curato da Rodolphe Alexis e Eloïse Guénard che l’hanno sintetizzato con la relazione “Introductory Workshops on Listening and Field Recording in Professional Settings: Methodologies and Issues”. Sono stati così illustrati i laboratori svolti nel 2022 su “Guardare, ascoltare e pensare diversamente: Che sta succedendo fra noi?” Si tratta di pratiche di pedagogia “acustica relazionale” che parte dall’ecologia dell’attenzione per sviluppare potenziali di cura; in questa prospettiva si considera il suono filtrato dal prisma delle relazioni, delle vibrazioni che genera. Claudia Ferretti ha presentato le passeggiate sonore nel Bosco delle querce (Parco naturale regionale). L’intervento si chiama “In cammino nel suono che valica il tempo” perché il bosco è cresciuto nel terreno che era stato inquinato dalla diossina

immessa dall’Icmesa il 10 luglio 1976 (e oggi è minacciato dal progetto di costruzione di una strada). L’idea è quella di riuscire a identificare, riconoscere e proteggere suoni, flora e fauna. Alessandra Calanchi (collana sul paesaggio sonoro di Galaad Edizioni) e Marco Monari (autore di “La piazza che non c’era”) hanno presentato il volume “Piedi a terra e orecchie al cielo. Storia, teoria e pratica della passeggiata sonora” (2024). Giuditta Trani ha poi proposto “L’ascolto come strumento informativo per la progettazione dello spazio.

Dalle sale da concerto alla rigenerazione urbana” con riferimento all’architetto Andrea Branzi (“La musica contemporanea e il suo spazio”). La sua ricerca di dottorato contribuisce al lavoro del collettivo Eterotopia e al progetto POP Adriatico sul grado di coinvolgimento dei cittadini nei progetti dirigenerazione (spesso di privatizzazione) urbana come nel caso di quello che ha investito recentemente ilporto vecchio di Trieste. Giuseppe Furghieri ha proposto “Cosa ci può insegnare ricostruire e ascoltare con le orecchie di oggi i suoni del passato?”, dedicato all’archeo-acustica e alla dimensione sonora delle grotte “ornées” (con pitture rupestri paleolitiche) su cui hanno scritto Iégor Reznikoff e Michel Dauvois e più recentemente Díaz-Andreu e Garcia Benito. Ha quindi connesso l’attenzione per i litofoni nelle grotte con i lavori di Amalia Del Ponte, Pinuccio Sciola, Mariolina Zitta (Perle di grotta), autrice di “Dal pianeta il suono” e sui flauti con il lavoro documentaristico di Herzog. Per FKL, Gaia Zappi, Francesco Michi e Anton Roca hanno raccontato la genesi di un progetto interessao a riconoscere e promuovere un turismo più sostenibile che ha dato vita a processi di certificazione dal basso: “I luoghi del Belsentire”. Simona Scolletta e Stefania Di Blasio hanno poi presentato un gioco che hanno creato con 30 carte/immagini per bambini dai 3 ai 10 anni che le devono rielaborare mettendo in gioco voce, corpo, movimento, oggetti, strumenti (individualmente o in gruppo). Più della metà fa riferimento ai paesaggi sonori per attivare memoria di esperienze vissute o di fantasia. Nel pomeriggio, Valerio Orlandini ha presentato le pratiche e i risultati della mappatura sonora di una città: “l’esperienza di Firenze Soundscapes”. A seguire, Samuele Rosetti e Alessio Surian hanno raccontato “Ecologie Sonore: strategie e pratiche formative per le relazioni di cura”, entrando nel merito dei percorsi didattici che legano i paesaggi sonori al curriculum della Scuola di musicoterapia “G. Ferrari” di Padova, proponendo una mappa di riferimento ispirata dal lavoro di Lea Barcklay.

La scuola propone un percorso formativo triennale improntato alla coerenza fra il setting didattico e quello terapeutico. Lavorando con gruppi di circa 15 studenti viene favorito un approccio esperienziale, la disposizione in cerchio e l’attenzione per l’ascolto attivo e la comunicazione non verbale insieme all’attenzione per la diversità, la creatività, le pratiche fenomenologiche e la collaborazione, anche attraverso attività strutturate come il jigsaw e il photovoice e il ricorso a mappe concettuali. Alessio Surian ha invitato ad andare oltre la terminologia dell’”inclusione” a favore di categorie che non impongono una relazione asimmetrica predefinita e portano l’attenzione sulle dimensioni dell’accessibilità, delle pari opportunità, del coinvolgimento e della partecipazione. Antonella Talamonti, con la relazione “Il suono, i luoghi e la memoria – Le Azioni Sonore in Forma di Rito”, e in particolare con il focus “Per una montagna abbandonata” ha illustrato le sue collaborazioni con sindaciinteressati a ristabilire relazioni vitali in paesi abbandonati o in via di desertificazione, per esempio a Laturo (Ascoli Piceno) e Latronico (Lucania). In questi contesti svolge ricerche sui repertori popolari locali e interviste con le persone anziane, cui offrire tempo e spazio per narrazioni che riguardano il contesto locale. Queste ricerche divengono humus per laboratori che intendono sonorizzare luoghi abbandonati. A seguire una Tavola rotonda. Serena Abrami (musicista) e Valentina Sciurti (attrice e danzatrice) (accomunate dal corso di alta formazione vocale Malagola) hanno presentato “Suonare lo spazio”, coreografie di voci e danze per un’architettura del vuoto(audio): pratiche corali aperte alla comunità, a partire dall’attenzione per luoghi con buone condizioni di riverbero. Delia Dattilo (etnomusicologa), ha raccontato “Voci, corpi, spazi”, cioè l’esplorazione di pratiche di canti arcaici del Mediterraneo (calabresi, nei laboratori sul canto sociale di Anna Maria Civico, in particolare a Belmonte Calabro nel 2022, “Cantare nel Paesaggio” e a San Lorenzo Bellizzi (CZ), Parco Nazionale del Pollino, nel 2023, “Abitare il canto”), a partire dal concetto di “sound group” di John Blacking. Ha fatto ascoltare un canto di questua, “A chisti luachi” realizzato ad agosto 2023. Cristina Fedrigo ha raccontato la geografia dell’ “Umanità su rotaia”, lungo i depositi alluvionali e le risorgive, con un esempio di littorina friulana dal testo di Elio Bartolini “Itinerario d’amore di ferrovie pedemontane”, sulle tracce delle “stationes” romane, della storia e delle popolazioni che le hanno attraversate, e richiamando il lavoro

musicale di Maurizio Pisati e Virginio Zoccatelli. Roberta Pestalozza e Anna Viola hanno raccontato - utilizzando il podcast del progetto “Musicar” (CAR= cellule ad alto rischio, suicidari) il “Quarto paesaggio/FourthSoundscape” cioè i processi di integrazione giovanile, realizzati con Anna Viola, educatrice attiva nel carcere minorile “Beccaria” di Milano (dove sono stati raccolti canti di detenuti). Roberta Pestalozza ha sottolineato come attraverso queste attività emerga il corpo come conduttore d’ascolto. Sabato 30 Novembre il convegno è proseguito nella sede dell’Istituto Guglielmo Marconi. La prima relazione della mattina ha presentato un sito web con “missioni” per ragazzi e genitori, dieci podcast (sulla storia del parco del Piano di Magadino), un toolkit didattico e un percorso e piattaforme sonore in chiave di ascolto consapevole e “cittadinanza sonora” (in relazione alle LifeComp, riprendendo il connubio suono-sostenibilità già esplorato in altri incontri FKL). È stata proposta da Lorena Rocca e Silvia Stocco (Università di Padova, a partire da una ricerca cui ha collaborato anche Carlotta Sillano): “Dialoghi post-antropocentrici e fonosfera: le piattaforme sonore nel Parco del Piano di Magadino” nel Canton Ticino. Si tratta di uno spazio sia agricolo, sia industriale in relazione col Lago Maggiore. La relazione “Risonanze Educative: Esplorazione del Paesaggio Sonoro nella Performance dei Giovani Musicisti per la costruzione di una cittadinanza sonora” si è articolata a tre voci coinvolgendo Lorena Rocca, Alessandro Fagiuoli (Conservatorio di Mantova) e Silvia Stocco. A settembre-ottobre 2024, hanno proposto a 25 studenti (fra i 17 e i 35 anni) e 75 musicisti professionisti (in Italia, Francia, Spagna, USA) un questionario su come i paesaggi influenzano la consapevolezza delle interazioni in relazione a performance musicali, in particolare riguardo alla disponibilità ad adattare il proprio suono al contesto acustico. In collaborazione con Tempo Reale, Anna Giulia Di Panfilo e Leonardo Vita hanno raccontato i SoundWalk realizzati a Bologna ispirati da Shafer e punteggiati da esercizi tratti dal repertorio di Oliveros e documentati da Soundwalk recording (ispirati da Andra McCartney). Stefano Fumagalli (CRAMS, Lecco) ha presentato il progetto “Adda Food Art Valley” sui paesaggi sonori dell’Adda, a sostegno di un’idea di “distretto” che – a partire dal tema dei paesaggi - faccia dialogare le province e i comuni attraversati dall’Adda in collaborazione con l’ERSAF che cura i due parchi legati all’Adda. In particolare, si è lavorato al turismo esperienziale e ad una comunità di cura diffusa in un quartiere della città di Lecco. Francesca Naibo ha presentato la sua esperienza di insegnante

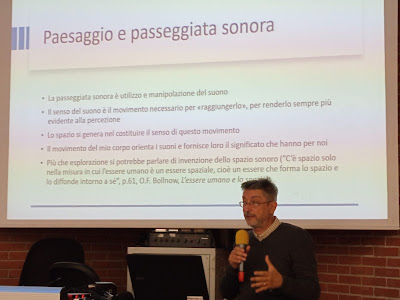

di chitarra in un istituto comprensivo di Milano, in particolare due progetti. Il primo riguarda l’insegnamento dell’educazione civica in prima media attraverso i paesaggi sonori, attività cominciata nel 2020-2021 durante la pandemia prestando attenzione alla cura del patrimonio materiale e immateriale, visitando il progetto Cities & Memory e le Teche Rai (Archivio del folklore italiano) e rintracciando suoni dalle regioni di provenienza dei nonni. È stata quindi realizzata – secondo i criteri suggeriti da Shafer - una mappatura sonora online dei luoghi quotidiani (in zona Maggiolina). Il secondo progetto, creativo, cominciato nel 2018 e proseguito fino al 2023, si chiama “Una giornata alla Franceschi”, per gruppi di musica d’insieme di 4-7 persone. Attraverso partiture grafiche si è realizzato un “Book of toones”. Molto interessante e coraggiosa la scelta di avere inserito il risultato della sua esperienza di improvvisazione informale all’interno del saggio di Natale, uscendo così dalla ‘comfort zone’. Matteo Pramio (designer) ha raccontato “Polisfonia” (termine stimolante che apre a mille riflessioni) attraverso laboratori che a Bolzano e provincia sollecitano il dialogo politico (in particolare per la fascia d’età 15-30 anni) in un contesto conviviale e flessibile attraverso pratiche sonore nello spazio pubblico (ispirati dagli scritti di Illich, Freire e bell hooks). Chi ha partecipato ha evidenziato in genere la cultura del dialogo costruttivo negli spazi pubblici, accanto a una mancanza di spazi e format adeguati per questo dialogo e a forme attuali di comunicazione politica che allontanano i giovani. Fra le risposte laboratoriali identificate ci sono i seguenti format: l’Assemblea Sonica, i collage sonori “Sopra le righe”, “Il corpo musicale” (corpi che entrano in dialogo fra loro attraverso i suoni, per poi “incorporare” temi politici), Futuri (desiderabili) sonori dedicati a luoghi abbandonati, interpretandoli con rendering sonori, “Slam Jam” (songwriting), “Sound Cities”, “Polyrics” (ascolto di canzoni con testi significativi), “Reel to Wheel” con panda-bike (ispirato dalla Critical Mass). Ne è nato un magazine (verde) cui ogni workshop aggiunge una nuova pagina (e/o file sonoro): è disponibile alla pagina polisfonia.org. L’esperienza, in una scuola secondaria di primo grado, “Il silenzio dell’acqua” è stata presentata da Mirio Cosottini, acuto didatta, improvvisatore e anche abile disegnatore. Ne ha sottolineato l’idea di sospendere un approccio naturalistico o soltanto ‘romantico’ al suono a favore di un approccio tecnologico e cognitivo, attraverso la pratica della passeggiata sonora come utilizzo e manipolazione del suono Come attività integrative al convegno sono state presentate sessioni di ascolto a cura di Tempo Reale di Live Soundscape sul tema Toscana terrena/Toscana divina e delle passeggiate d’ascolto condotte da Emiliano Basttistini e Stefano Zorzanello che hanno avuto come tema Specchio o martello? (Ovvero accettazione passiva o attiva presa di coscienza?). Inoltre si segnalano i citati laboratori Voci animali: contrappunti bestiali alla mente di E. Strobino e Dall’ascolto del paesaggio sonoro alla soundscape composition di M. Vitali. Particolare apprezzamento hanno avuto le due proposte musicali serali sempre a cura di Tempo Reale al teatro Fabbriconi dal titolo Urban Sound Portait che hanno presentato un classico della musica concreta ed elettronica come ‘Milano’ di Luciano Berio/ e Bruno Maderna, Ritratto di città. Studio per una rappresentazione radiofonica (1954) con testo di Roberto Leydi, voci di Nando Gazzolo e Ottavio Fanfani, nella versione multicanale di Francesco Giorni. L’altra proposta, in prima assoluta, è stata Tuning Limestone di Nicola Cappelletti (2024) commissionata da Tempo Reale. Con materiali sonori originali della città di Prato e del Capodanno cinese di Prato con lo scopo di focalizzare l’attenzione du due realtà che ormai convivono nella città toscana. Ecco quanto ci dice in proposito lo stesso Cappelletti: “Tuning Limestone” (nella doppia valenza del termine inglese di accordatura e sintonia) è il risultato di un’esplorazione e una mappatura della molteplicità di fenotipi sonori che compongono l’ecosistema di Prato, documentati, elaborati e ricomposti in un processo di framing. Così come la pietra di calcare marnoso (dominante nell’edilizia storica e nell'architettura monumentale cittadina, e molto presente nella catena montuosa della Calvana a nord est della città) si presenta attraversata da venature e punti di colore e densità differenti, così Prato offre traccia e memoria viva di molteplici attraversamenti storici, sociali, urbanistici, etnografici e morfologici, impronte indelebili e elementi di eredità condivisa con una forte connotazione timbrica. L’indagine sonora, realizzata documentando diversi contesti con particolari tecniche di ripresa, è stata condotta sia in modo documentaristico, sia attraverso la sollecitazione di materiali, corpi vibranti, oggetti meccanici e superfici per analizzarne le potenzialità timbriche e attivare un dialogo con il contesto. Alcuni di questi elementi sono poi stati scelti per la loro particolare conformazione spettrale ed emblematica per punteggiare la struttura della composizione, restituendo un nuovo paesaggio sonoro al tempo stesso identitario e immaginifico.” Il convegno, oltre ad essere la seconda edizione italiana de “I saperi dall’ascolto”, ha avuto in primavera un ideale precedente nell’incontro a Trieste “Il suono materia prima per l’invenzione” e avrà un seguito nell’omonimo convegno di Catania. Molti gli stimoli provenienti dal sud e dal nord dell’Italia, così come da molte parti del mondo, molti scambi culturali e grande circolazione di idee. Sembrava di essere ritornati agli affollati e partecipati convegni degli anni ottanta in cui affioravano in centro Italia docenti di ogni dove, nascevano collaborazioni e amicizie ancora esistenti, molto emozionante vedere tra il pubblico persone come la pedagogista e didatta Anna Maria Freschi del Centro di sperimentazione e Didattica Musicale di Fiesole e Roberto Neulichedl, anche lui pedagogista e didatta, ex presidente delle Siem e oggi assessore all’Ambiente e ai rapporti con l’ Università del Comune di Reggio Emilia. Particolarmente toccante è stato il festeggiamento del trentesimo compleanno del CSMDB (Centro Studi Maurizio Di Benedetto). L’interesse e la partecipazione al convegno sono stati veramente molto larghi perché l’argomento trattato non può reggere l’indifferenza di nessuno, essendo la cura della casa comune fondamentale per tutti noi.

Alessio Surian e Francesco Stumpo

Tags:

I Luoghi della Musica