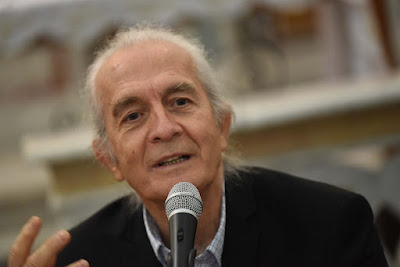

Paolo Apolito: antropologo narratore e ‘cercatore di umane storie’

Tra i massimi studiosi di antropologia simbolica – tra i suoi interessi etnografici i fenomeni religiosi, i rituali, le feste –, Paolo Apolito ha un passato di ricerca sul campo in ambito etnomusicologico e di pratica musicale con lo storico TeatroGruppo di Salerno. È stato professore ordinario di Antropologia culturale all’Università di Roma Tre e prima presso l’Università di Salerno; è stato presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione delle tradizioni culturali italiane (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Da parecchi anni ha creato l’“antropologo a domicilio”, elaborando in forma di monologhi teatrali un modo di raccontare e ricostruire il passato, da “cercatore di umane storie”. Il primo monologo, “Ritmi di festa”, è stato tratto dal suo libro omonimo (Il Mulino, 2014); il secondo, “Tre compari musicanti”, diventato anche un libro (Edizioni Grenelle, 2022) di cui, qui, leggiamo la recensione-intervento di Vincenzo Santoro), è un intreccio di microstorie di uomini e donne che popolano ‘il mondo dei vinti’ di una comunità contadina della Lucania nello scorcio della grande storia che si dispiega prima e dopo il 1799, sorta di spartiacque per il Sud Italia. Questa forma sperimentale di teatro antropologico si avvale di musiche e canti, frutto delle ricerche di Apolito e della collaborazione del musicista Antonio Giordano e della cantante Floriana Attanasio. Giordano, leader del gruppo Compagnia D’Altrocanto, è uno studioso e cultore di zampogne. Nello spettacolo è arrangiatore dei brani su chitarra battente barocca a dieci corde, di produzione Pasquale Scala, che imbraccia insieme a una zampogna quattro palmi in Do costruita a Colliano da Carmine Carbone, una menzetta a chiave delle

Serre di produzione calabrese (Peppino Ranieri) e una zampogna 6 palmi protagonista del “Canto d’addio” e del “Canto alla Madonna del Sacro Monte”.

Con Paolo Apolito parliamo del suo percorso di studioso e del suo magistero antropologico, dei suoi monologhi, di archivi sonori e del ruolo della trasmissione della memoria.

Cosa è perché “antropologo a domicilio”? È un approccio anti-accademico?

Più che antiaccademico è non-accademico. Di sola accademia l’antropologia muore. Ovviamente è fondamentale che l’antropologia venga studiata nelle università, però non può limitarsi ad esse, deve andare nei luoghi in cui ci si incontra e si può riflettere, discutere, confrontare le proprie idee sul mondo umano con quelle che questo sapere fornisce sulla base di studi e ricerche. Ecco perché l’antropologo deve andare “a domicilio” degli esseri umani, e non limitarsi ad attendere che vengano all’università o leggano i suoi libri.

In “Ritmi di festa” la musica entrava implicitamente, ora in ‘Tre Compari musicanti’ sei in scena direttamente con musicisti e imbracci anche tu uno strumento. Questo cosa comporta sul piano di ricerca narrativa e sul piano della performance?

In realtà, anche nello spettacolo “Ritmi di festa” talvolta entrava la musica, grazie ai ritmi percussivi del maestro Paolo Cimmino, che talvolta mi accompagnava. Però in quel caso i ritmi erano l’oggetto stesso del monologo. In “Tre compari musicanti” invece entro in un mondo, quello contadino di una volta, in cui, come dico nello spettacolo, “si cantava più che parlare”. E dunque non potevo evocare quel mondo senza la musica. Narrare quel mondo significa richiamare la musicalità di quel mondo.

Sul piano della ricerca da dove si è partiti per costruire il racconto?

La ricerca è tutta mia, perché è antropologica, i musicisti sono intervenuti a cose fatte. E sono partito dai miei decenni di ricerca sul campo nel mondo contadino e pastorale del Sud. Lo stimolo specifico mi è venuto da ricerche su archivi anagrafici, dai quali ho tirato fuori angoli sepolti di biografie contadine.

Che storia è quella dei “Tre Compari”?

È una storia emblematica di contadini meridionali. Nello specifico di persone alcune delle quali realmente vissute a cavallo tra Settecento e Ottocento in un piccolo paese del Sud. Ma emblematiche di un intero mondo per secoli sommerso nelle sue voci vive, generazione dopo generazione.

Le parti cantate e musicali da dove arrivano e come sono state elaborate?

Ho preso spunto da musiche tradizionali sia raccolte direttamente da me, sia reperite in archivi di altri ricercatori. Le elaborazioni musicali poi sono nate dal confronto con Antonio Giordano e Floriana Attanasio.

Con le storie minime che si inseriscono nella macro-storia, non ci sono rischi di essere arruolati nel calderone antistorico neoborbonico?

Nessuno rischio, poiché chiaramente nello spettacolo viene fuori la semplice verità che “questo e quello per me pari sono”: lo stato di servaggio in cui sono stati mantenuti i ceti contadini e pastorali non è mutato dal dominio dei Borbone a quello dei Savoia.

Ne potrei riportare tanti, ma rischierei di scrivere un intero libro. Mi limito a uno, sul quale insisto nello spettacolo: nonostante le condizioni durissime di vita, ben oltre quelle che oggi definiremmo di piena schiavitù, quei ceti sono stati capaci di una formidabile creatività culturale. I residui delle tradizioni orali ancora presenti, insieme alle testimonianze raccolte e conservate negli archivi, mostrano una ricchezza di resilienza e di elaborazione culturale davvero impareggiabile. Tralascio di entrare nel dibattito sulla circolarità culturale tra alto e basso o sulla “discesa” delle forme delle “arti” popolari dalle classi superiori: rischierei di esorbitare da queste poche note. Però non c’è dubbio che quei ceti considerassero la “loro” creatività culturale – qualunque fosse l’origine dei modi, stili e temi – come essenziale per una vita degna di questo nome.

Cosa accomuna “Ritmi” e “Tre Compari”, a parte il veicolo performativo?

Il desiderio di mettere in gioco il corpo dell’antropologo nel parlare di antropologia. Nel mio caso, metterlo in gioco significa inserirlo nel gioco dei corpi di uno spettacolo teatrale: performer e pubblico, in un triangolo di cui il terzo lato è la materia narrativa.

La ricerca etnomusicologica è parte degli inizi con il TeatroGruppo di Salerno: vogliamo cercare di ricostruire quei formidabili anni in cui l’università di Salerno era un laboratorio di idee e di pratiche?

Anche la risposta a questa domanda richiederebbe un discorso a parte. In estrema intesi: primo, un entusiasmo giovanile, fondato sulla convinzione che un cambiamento culturale e sociale fosse possibile; secondo, una sensibilità accademica nutrita dalla presenza di grandi intellettuali di valore nazionale e internazionale all’epoca presenti a Salerno; terzo una università, quella salernitana appunto, fisicamente e non solo, immersa nel cuore stesso della città, in modi che elaboravano un nutrimento reciproco. Il Teatrogruppo, di cui mi onoro di aver fatto parte, era solo uno dei momenti vivi di quella città e delle sue relazioni con l’università.

Non c’è la sensazione che quegli studi musicali così significativi sull’area del salernitano siano un po’ dimenticati anche di chi in Campania si avvicina al mondo del folk come documentazione e anche riproposta?

Non in misura preponderante. Ovviamente sono sempre stato attento al dibattito antropologico in corso. Però l’ispirazione più congruente mi viene dall’osservazione della vita umana in relazione alla mia sensibilità di essere umano immerso nella vita sociale. E ancora una volta questo mi proviene da Annabella Rossi e dietro di lei da Ernesto de Martino.

Proviamo a entrare nel tuo laboratorio di osservatore della società. Cosa ti porta a scegliere un tema di studio?

Alle origini del mio percorso scientifico ero completamente immerso nell’orizzonte demartiniano. Ernesto de Martino era stato il maestro e il punto di riferimento di Annabella Rossi, che mi aveva introdotto negli studi antropologici. Questa “genealogia” mi ha strutturato come antropologo. Devo osservare che il contributo antropologico di Annabella Rossi (di cui quest’anno ricorre il quarantennale dalla prematura scomparsa, ndr) non è stato compiutamente messo in luce negli studi. Lei ha portato avanti in maniera originale la lezione di de Martino, anche prendendo nuove strade. Per esempio, negli anni Settanta, dopo i suoi fondamentali studi sulle “feste dei poveri” capì che i “poveri” manifestavano una vitalità ludica ed estetica davvero decisiva. Questo aspetto in passato era stato trascurato, forse per l’urgenza della denuncia sulle condizioni miserevoli dei ceti subalterni all’indomani della caduta del Fascismo. Insieme a Roberto De Simone, Annabella Rossi avviò un nuovo fronte di ricerca e studio - e furono i primi in Italia su un tema che poi successivamente divenne molto popolare – sulle forme simboliche e festive del Carnevale popolare. Devo osservare che l’incontro con De Simone aprì reciprocamente per i due un campo dialogico di riflessione e scoperta che produsse effetti davvero notevoli, sia in campo antropologico che in quello – per De Simone - artistico. Ecco, personalmente ho avuto la fortuna di formarmi e strutturarmi in questo crogiolo. Nel corso del tempo poi ho sviluppato temi in parte casualmente proposti al mio immaginario scientifico – penso soprattutto ai miei studi sulle visioni mariane, nate per la seduzione di un fenomeno sorto a pochi chilometri da Salerno negli anni Ottanta – in parte per una focalizzazione della mia sensibilità scientifica e personale verso i temi della festa e della musicalità comunicativa, che sentivo congeniali.

In che misura la letteratura antropologica ti ispira per rivolgerti a un fenomeno della contemporaneità?

Non in misura preponderante. Ovviamente sono sempre stato attento al dibattito antropologico in corso. Però l’ispirazione più congruente mi viene dall’osservazione della vita umana in relazione alla mia sensibilità di essere umano immerso nella vita sociale. E ancora una volta questo mi proviene da Annabella Rossi e dietro di lei da Ernesto de Martino.

Quello della restituzione dei materiali è un aspetto cruciale. Da qualche tempo stai pubblicando online materiali del tuo archivio, che è anche un modo di restituire alle comunità alcuni aspetti della cultura musicale? Ce ne parli?

In un certo senso la mia stessa etichetta di “antropologo a domicilio” nasce dall’esigenza di restituzione. In particolare la pubblicazione online di parte del mio archivio audio-video nel Canale Youtube “TreCompariMusicanti (ArchivioAntropologicoApolito”, oltre che in Facebook e Instagram viene fuori dalla frustrazione di vivere in luoghi – Salerno, la Campania, il Sud, l’Italia – che a me pare istituzionalmente scommettano poco su sé stessi, sulla memoria, sui filoni della propria creatività. Mi riferisco in particolare alla smemoratezza che circonda i “ceti subalterni” della società tradizionale

Memoria e Futuro…

L’archivio è un impegno del futuro. Si conserva e accantona, nella convinzione che il presente e il passato servano al futuro. Si scommette che tra qualche generazione vi sarà voglia e interesse a conoscere del passato. Perché se ne è convinti, o forse perché ci si illude. Perché mai il passato dovrà servire in futuro? È una domanda non mal posta. Guardando al modo in cui sta procedendo il nostro meccanismo sociale, non sono per niente sicuro che la nostra attuale idea del passato sarà valida nel futuro. Il nesso tra passato e futuro è il presente. Ed in esso e solo in esso che si agisce, il passato ha reperti di azioni, non azioni; quanto al futuro è solo nelle idee. L’unico momento temporale davvero concreto, cioè l’unico momento in

cui si può agire, è il presente. L’unico momento in cui si può riflettere e decidere in che modo elaborare un cammino verso il futuro. Che comprenda o che rifiuti il passato. E se lo rifiuta, sappia di farlo, lo decida. E se invece vuole comprenderlo, lo tenga vivo. Non in polverosi archivi inutilizzati, ma in attività di vita. Io penso che per togliere la polvere dall’Archivio bisogna bussare alle porte ed entrare nelle case. E oggi si può fare senza disturbare nessuno. Online. Nel mio piccolo – nel mio davvero piccolo – ho deciso di fare qualcosa. Ho un patrimonio fotografico, audio e video di decenni di ricerche sulle tradizioni popolari mie, di collaboratori e studenti – e come detto – ne sto mettendo online i documenti, almeno quelli in buon stato di conservazione (il tempo è prepotente, se non vi sono finanziamenti per resistergli). Oltre ai social media, di cui dicevo, uso una newsletter, cui ho dato nome: “ArchivioAntropologicoApolito”. È un’attività di vita dell’archivio, non l’unica possibile ovviamente, ma nel mio piccolo…Sto poi lavorando all’apertura di una pagina web in cui raccogliere l’archivio delle newsletter e dei documenti allegati, che aprirò a contributi esterni e in cui inserirò anche un podcast.

Come sono recepiti questi video/scritti a livello locale?

Con un certo interesse, ma quasi interamente di natura localistica. Quando metto in rete musiche e immagini di un determinato luogo ricevo entusiastiche attestazioni locali. Che scompaiono al post successivo, quando a nuovo luogo corrispondono nuovi entusiasmi locali. Sembra del tutto assente o quasi l’interesse al quadro d’insieme. La sensazione è che in fondo l’interesse è meramente localistico. E questo in fondo spiega perché non si è in grado di ricostruire una memoria d’insieme: ciascuno è interessato al proprio piccolo borgo per riaffermare la propria piccola insulsa identità locale.

Patrimonializzazione, liste di Beni immateriali Unesco? Quali le aporie di questa valorizzazione di aspetti musicali delle culture orali o delle pratiche rituali?

Mi tremano le vene dei polsi a questa domanda. Troppo complesse le questioni per liquidarle in poche battute. Ad un’analisi approfondita metterei come titolo: il grande equivoco dell’universale rifratto in localistico. Cioè la tensione che inevitabilmente c’è tra universale (l’universalità teorica dei beni culturali immateriali) e locale (la collocazione geo-storico-culturale degli stessi) produce equivoci a catena. Aggiungerei con una punta di pessimismo, soprattutto in una discesa localistica.

Perché venire a vedere lo spettacolo dei Tre Compari?

Per criticarmi a ragion veduta.

Ciro De Rosa

Paolo Apolito, Tre compari musicanti, Grenelle 2022, pp. 262, euro 18,00

Paolo Apolito con “Tre compari musicanti” compone un avvincente romanzo corale sul Sud Italia fra il Sette e l’Ottocento, che pone al centro della narrazione storie familiari ambientate in un mitico ma quanto mai emblematico paese lucano, attraversando momenti fondamentali – potremmo dire fondativi – della storia meridionale (e non solo), in cui si definiscono rapporti sociali e tendenze di lungo periodo, in particolare la durissima marginalizzazione delle masse dei contadini “senzaterra”, che vedranno una emancipazione, per quanto incompiuta, solo nel secondo dopoguerra (con persistenti contraddizioni in parte operanti ancora nel nostro complicato presente).

È osservato un mondo feudale che inizia a trasformarsi profondamente, i rapporti di classe si inaspriscono, scoppiano rivolte e rivoluzioni (in particolare quella del 1799, durante la quale, come ricorda l’autore: “Liberté, Egalité, Fraternité/ tu arruobb’a me io arrobb’a te, canteranno i Lazzari a Napoli e non avranno tutti i torti”), imperversa un brigantaggio ribellista e anarcoide, ai contadini affamati di terra e di lavoro i governanti di turno sono capaci di fare solo promesse peregrine mentre i possidenti più furbi approfittano della situazione continuando ad arricchirsi sulla “spaventosa enorme, indicibile miseria, che costrinse milioni di contadini poveri a lasciare le proprie case, le proprie terre e andare a trovare fortuna nelle Americhe”, dove in molti nemmeno approdarono finendo morti annegati, mentre “quelli che arrivarono trovarono ostilità, odio, razzismo e sfruttamento”. Non si può non riconoscervi lo stesso destino, osserva amaramente l’autore, che anche oggi riguarda tanti a cui non resta altra scelta.

Fra le pagine scorre la vita quotidiana di un tipico paese del Sud, “ignaro dell’Europa, della politica, degli stati e delle conquiste”, che nonostante la marginalità (“già Napoli sembrava in capo al mondo, e persino andare nei paesi vicini […] era difficile per le strade che non c’erano”) resta dentro il racconto della Grande Storia: un affresco tratteggiato con sguardo laterale che rivela il posizionamento dello scrittore, raffinato e sensibile antropologo e meridionalista contemporaneo. D’altro canto, per restituire una rappresentazione tanto vivida e realistica di un paese in prevalenza contadino, Apolito attinge ai materiali raccolti attraverso decennali ricerche condotte, anche con Annabella Rossi e Roberto De Simone, tra culture e musiche popolari, canti e feste contadine. Oltre ai continui affioramenti di una ricchissima cultura orale e all’ampio dispiegamento del “mondo magico” di demartiniana memoria (in un uso non certo di maniera e con una pertinenza rara), la narrazione è spesso accompagnata da canti e da suoni – zampogna, chitarra battente, tamburello e cupa cupa, con descrizioni dei momenti performativi preziose e commoventi, che riportano alla lunga esperienza sul campo dell’autore fra campagne e paesi meridionali, come nel passaggio che segue: “E Teresa, la principessa destinata. Quando intonava un canto si ammutolivano tutti, e soltanto se lei stessa invitata ad accompagnarla, le ragazze la seguivano, entravano o duettavano a turno. Si facevano rosse in faccia, erano commosse; […] erano in grado di entrare a battuta, con le loro voci alte, di testa, le loro voci graffiate, lacerate quasi, di fatica, di desiderio sconosciuto. […] Quando era il loro turno, i ragazzi gonfiavano i petti, mettevano la mano sull’orecchio per tenere l’intonazione, socchiudevano gli occhi, entravano a battuta guardandosi seri, e si ascoltavano l’un l’altro, commentavano con la testa e le spalle i fraseggi sonori del cantante del momento”.

L’accompagnamento sonoro sottende l’intera vicenda (“tutti cantavano in Paese, e quasi tutti suonavano uno strumento, si stava al mondo fra canti e suoni”), elemento costitutivo del mondo contadino fino a non molti decenni fa, che assume un ruolo quasi da protagonista, contribuendo in maniera potente al fascino del romanzo. Dal libro non a caso è tratto anche uno spettacolo – Tre compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi – “un esperimento di teatro antropologico” che vede impegnato l’autore con Antonio Giordano alle zampogne, chitarra battente, canto e Floriana Attanasio, al canto e al tamburello.

Vincenzo Santoro